摂取量の定義

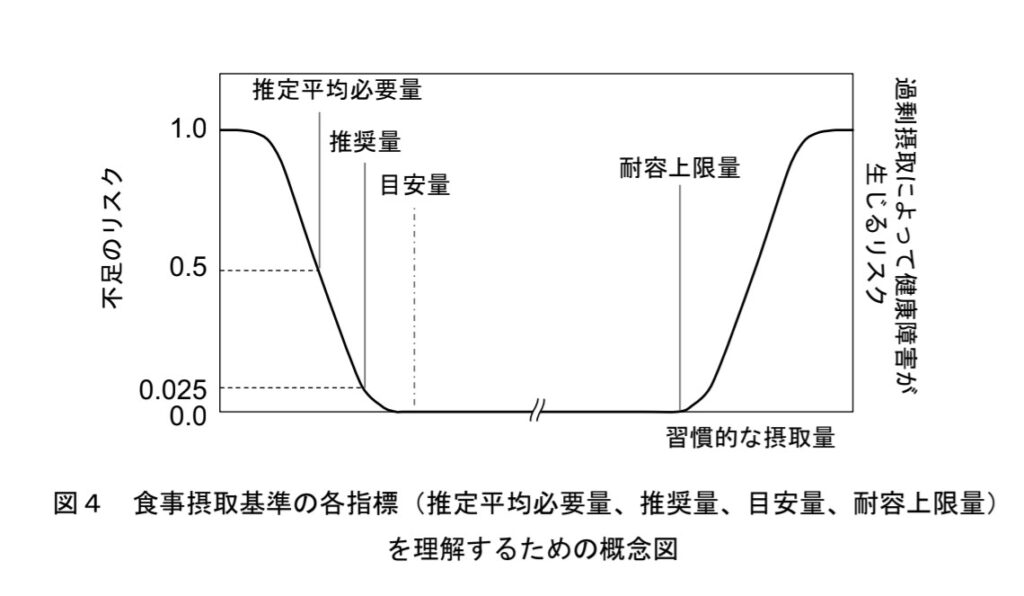

脂質・糖質・タンパク質・ビタミンおよびミネラルなど各栄養素において、食べる量は少な過ぎても身体に悪いし多すぎても身体に悪いです。まず、食べる量の基準の各指標を理解するための概念について書きます。

下の図4は、横軸に毎日習慣的に食べる量(g/日)をとり、縦軸に健康障害を生じる者の割合を示しています。

健康被害を受ける割合がゼロということは、誰一人健康被害を受けない。健康被害を受ける割合が1.0ということは、全ての人が健康被害を受ける。という意味です。これらは数多くのデータに基づき統計学的処理を行い確率として計算から求められた数値です。

1、推定平均必要量とは、毎日食べていると確率的に半分の人は健康障害を生じる(半分の人は健康維持できる)量。

2、推奨量とは、毎日食べていると確率的に40人中1人は健康障害を生じる(40人中39人はは健康維持できる)量。

3、目安量とは、毎日食べていれば全員が健康維持できる最低限の量。

4、耐容上限とは、毎日食べていれば全員が健康維持できる最大限の量。これ以上食べ過ぎるのは良くない。

上の表は、厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」(最終更新:令和7年3月25日)

5、上の図には出てきませんが、目標量という数値もあります。健康を維持し病気を予防できる大まかで目安的な量です。データが少ないために統計学的処理がおこないえない時に使われます。下限と上限の巾を持っている場合もあります。単位はg/日や%エネルギー等で表されています。下限は推奨量以上に設定されます。上限は成人における各種の代謝変化への影響や高齢者の健康障害可能性の観点などから○○%エネルギーと設定されている場合もあります。%エネルギーとは、必要なエネルギーのうち何パーセントをそれぞれの栄養素から摂るか示したものです。