脂質 9 コレステロール

コレステロールといえば、悪玉コレステロールと善玉コレステロールを想像されますが、少し違います。

コレステロールは、「C27H46O」(27の炭素原子+46の水素原子+1つの酸素原子)です。コレステロールは細胞壁の部品になったり、ホルモンの原料になったりする生物の基本物質です。コレステロールがなければ人間は生きていけません。

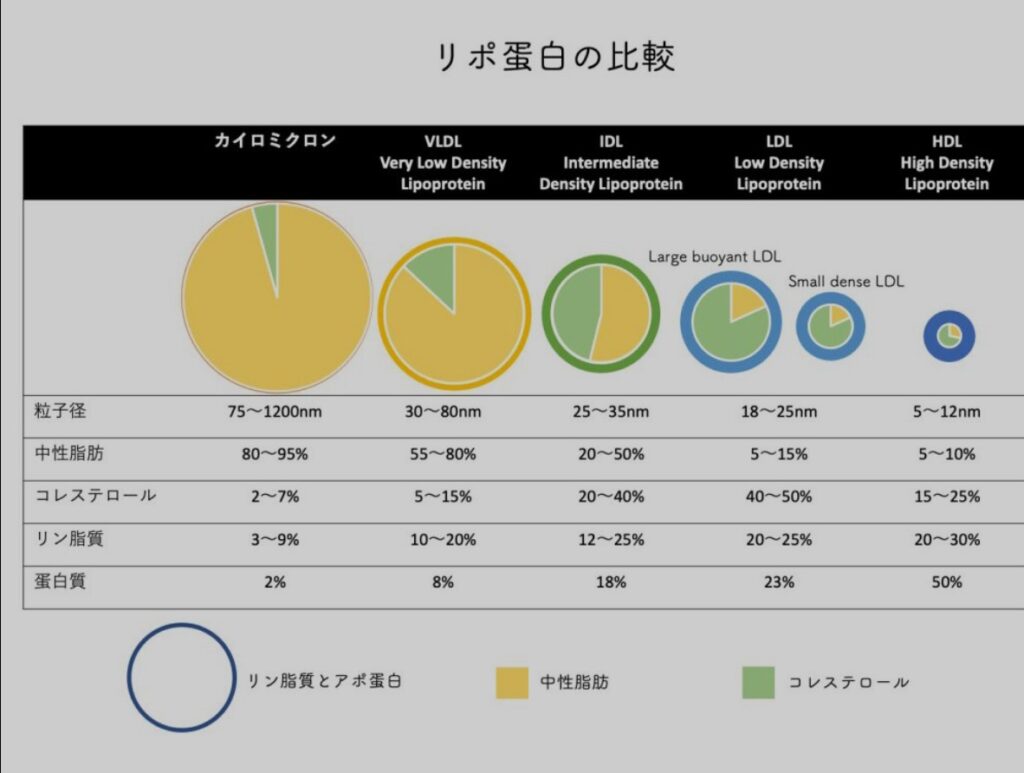

コレステロールは脂質であり水には溶けません。ゆえに、血液中ではリン脂質やアポ蛋白に包まれ、中性脂肪と共に、リポ蛋白として流れます。それぞれの比率に応じて下の5種類に分類されます。

なお、構成要素(中性脂肪・コレステロール・リン脂質・蛋白質)の中で、中性脂肪が最も比重が低いです。ゆえに、この比率が高いカイロミクロンは5種類のリポ蛋白の中で最も比重が低いです。比重(密度)の高低によって呼び名が命名されています。

カイロミクロンは、十二指腸の絨毛の上皮細胞で産生され、食品から得られた脂質を肝臓や心臓および骨格筋組織に輸送します。これらの場所で、リパーゼの活性によって中性脂肪(トリグリセリド)が降ろされます。カイロミクロンの残部は肝臓で吸収されます。

VLDL(超低密度リポタンパク質)は、肝臓で作られ血液中で低密度リポタンパク質(LDL)や中間密度リポタンパク質(IDL)に変換される

IDLは、カイロミクロンやVLDLがリパーゼの活性によって中性脂肪(トリグリセリド)が降ろされる過程の物質。

LDL(低密度リポタンパク質)血管内皮など末梢組織にコレステロールや中性脂肪を供給する働きがある。結果として動脈硬化を促進する働きをするので、以前は悪玉コレステロールと呼ばれた。

HDL(高密度リポタンパク質)血管内皮など末梢組織に蓄積したコレステロールや中性脂を肝臓に回収する働きがある。結果として動脈硬化を抑える働きをするので、以前は善玉コレステロールと呼ばれていた。